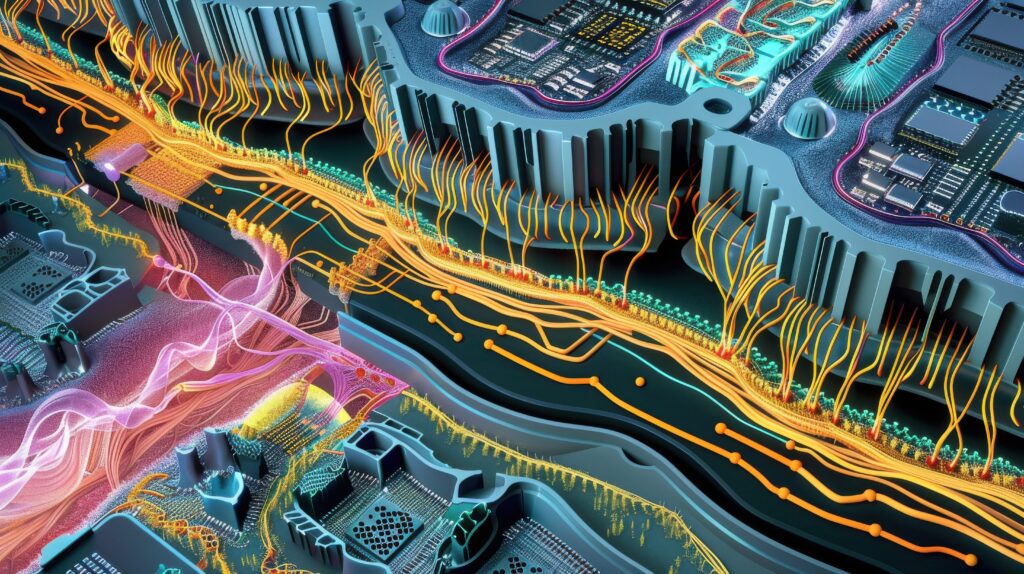

近年、生成 AI や高性能サーバーの需要拡大に伴い、3D-IC(3 次元集積回路)と呼ばれる次世代チップ構造が主流になりつつある。これは、従来の平面的なチップ(2D)を縦方向に積み重ねる技術で、同じ面積でより高密度・高性能な回路構成を可能にする革新的手法である。

しかし、この「チップ立体化」によって、新たな課題が浮上している。それが「熱設計の最適化」だ。チップ同士を重ねることで放熱経路が複雑になり、発熱の集中や局所的な温度上昇が起こりやすくなる。このため、温度上昇を放置すれば、動作不良や寿命短縮の原因にもなりかねないからだ。そこで「熱設計の最適化」が重要になってくる。

熱設計では、通常「熱シミュレーション」と呼ばれる数値解析法を用いて、パッケージ内の温度分布を仮想的に予測する。しかし現在、この熱シミュレーションにも大きな課題が指摘されている。それが「材料特性や接合部に関するデータの欠損」である。本稿ではこの「材料特性や接合部に関するデータの欠損」という課題とはどういうものか、また、どういう解決策が提示されているのか、考察する。

「欠けたデータ」が引き起こす設計誤差とは

1.3D 構造により複雑化する熱経路

2D 構造のチップであれば、放熱は主にパッケージ上面からヒートシンクへ流れるため、熱経路は比較的単純である。しかし 3D-IC では、複数のチップやインターポーザ(中間層)を経由する熱の流れが複雑化する。

たとえば、チップ A で発生した熱がチップ B を経由してインターポーザに伝わり、最終的に基板や冷却装置に逃げるといった具合。

さらに、異なる材料間で熱の流れ方が変わるため、1 つのモデルで全体を正確に表現することが難しくなる。ここで重要になるのが「材料の熱伝導率」や「接合部の熱抵抗」といった物性データだ。これらのパラメータが正しくなければ、シミュレーション結果と実際の温度挙動に乖離が生じ、誤った設計判断につながる可能性がある。

2.「データ欠損」を引きおこす 3 つの課題

● 材料特性が不明瞭

異種チップやバンプ、インターポーザなどに使用される材料について、それらの熱伝導率(熱の通りやすさ)や比熱容量(温度変化しにくさ)などの材料特性値が公表されていない場合や、実測が困難な場合がある。さらに、サプライヤーごとに材料特性値のばらつきも大きく、モデリングが極めて難しいのが現状である。

● 接合部の熱抵抗が設計上のブラックボックスに

異なるチップを接続するマイクロバンプや TSV(Through-SiliconVia)などの微細構造における熱抵抗が、設計上のブラックボックスになることがある。これらは実装後の実測が難しいため、仮定値での解析に頼らざるを得ない場面も少なくない。

● 冷却機構の取り扱いが困難

ヒートシンク、TIM(サーマルインターフェース材)、さらには液冷装置などの冷却メカニズムは、形状・素材・接触圧などの影響を受けやすく、モデル化が困難だ。とくにダイごとの温度制御が求められる最新 3D-IC では、設計初期からの冷却戦略が不可欠である。

3.「補完」による高精度熱設計のすすめ

こうした問題に対応すべく、以下のような補完的アプローチが注目されている。

● 材料物性の精密計測

サプライヤー任せではなく、チップメーカーやパッケージ設計者が自ら熱物性の実測を行う動きが広がっている。

● AI によるシミュレーション支援

シリコン実測データをもとに AI が物性パラメータを予測・補正する技術が研究されている。たとえば 2025 年 4 月に発表された「DeepOHeat-v1」は、材料特性の欠損や誤差を補完しながら高速・高精度な温度分布予測を実現している。

● マルチドメイン統合ツール

熱だけでなく電気的・構造的負荷を同時に扱うマルチドメインシミュレーションが進化している。Ansys や Synopsys の最新設計ツールは、3D-IC に特化したモデルライブラリを備え、設計初期からの統合最適化を支援している。

熱を制する者が、3D-IC を制す

3D-IC の進化は、パフォーマンスや集積密度の向上という恩恵をもたらす一方で、「熱をどう制御するか」という新たな課題を設計者に突きつけている。複雑な熱経路、材料間での伝熱特性の違い、予測困難な局所発熱などが、従来の設計手法では捉えきれなくなりつつある。

いま求められているのは、高精度な熱モデルと、それを基盤にした戦略的な設計プロセスだ。材料特性の実測によるベースデータの整備、AI による欠損補完、そしてマルチドメインでの早期シミュレーション。これらを設計フローに自然に組み込み、「データ主導の最適化」を実現できるものこそが、次の市場で主導権を握ることになるだろう。

目に見えない熱を、可視化し、制御する力。それは単なる技術ではなく、未来への設計戦略そのものなのである。