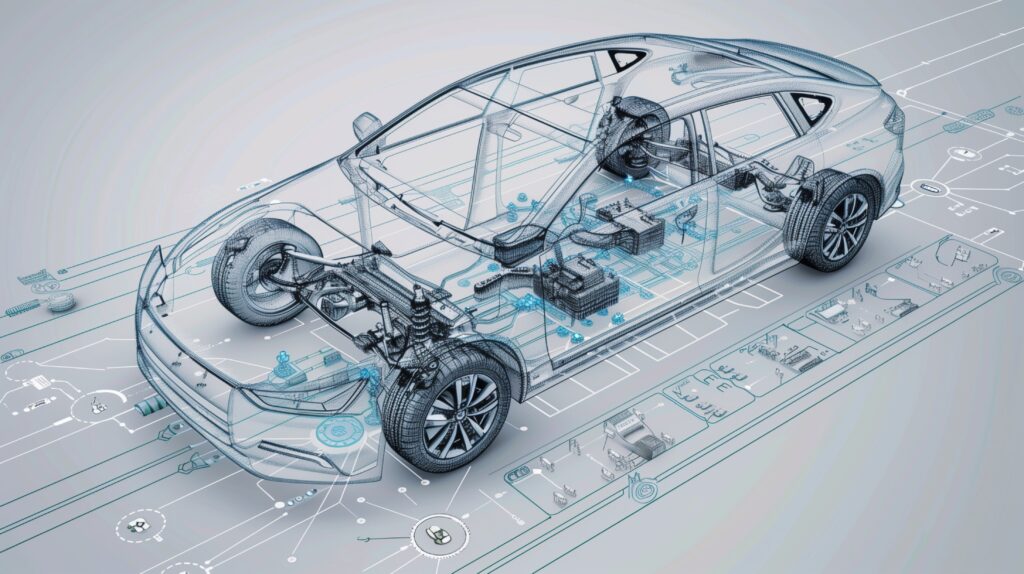

昨今、自動車産業は電動化(EV化)により、大きな進化を遂げてきた。そして、今、自動車業界は次の大きな転換点に差し掛かっている。それが、ソフトウェアによって機能を追加したり向上させたりする自動車、Software Defined Vehicle(SDV)だ。車両の中枢に高度な演算装置を置き、OTA(Over The Air)によって継続的に機能を進化させるSDVは、構造的に従来の「ECUの集合体」とは異なると言える。

この変化により、車載半導体産業は大きく再編されつつある。SDVにおいては、SoC、ストレージ、車内ネットワーク、リアルタイムOS、そしてセキュリティモジュールなどに求められるのは単体のスペックではない。「SDVアーキテクチャの一部として統合された存在」なのである。このため、現在、ハードとソフトをまたいだ包括的なプレイヤー戦略が問われているのだ。本稿では、SDV化によって車載用半導体に訪れている大きなパラダイムシフトの現状、そして日本企業はこれにどう対応すべきかを考察する。

SDV化が塗り替える車載半導体の5つのポイントとは

1.SoCの中枢化:「部品」から「頭脳」へ

SDVでは、機能ごとにECUを配置するのではなく、高性能SoCチップによる統合された演算が主流になる。NVIDIAが2025年出荷予定の「DRIVE Thor」は、自動運転・ボディ制御・インフォテインメントを1チップで処理可能にする設計で、OEMからの採用も進んでいる。一方、Qualcommの「Snapdragon Ride Flex」もスケーラブルかつ低消費電力で実装が容易とされ、既にGMやVWなどが導入を計画中だ。

このように、SoCはもはや「部品」ではなく、「SDVの頭脳」としての意味合いを持つ。日本企業にとっては、SoCベンダーとの協業だけでなく、演算構成そのものへの提案力が問われている。

2. 車載Ethernetへの移行が本格化

CANやLINなどの従来型通信は、SDVにおける大容量かつリアルタイムなデータ通信には限界がある。このため、車載Ethernetへの移行が本格化している。

Marvellは、PHY、スイッチ、セキュリティ機能を含む包括的な製品群を提供し、車載Ethernet市場のリーダーとして位置づけられている。特に、次世代の車載Ethernetスイッチ「Brightlane Q622xファミリー」は、高度なコンピューティングアーキテクチャを可能にする製品として注目されている。

一方、Broadcomは、車載Ethernetの基盤技術である「BroadR-Reach」を開発し、BMWとの協業により、車載向けのEMC要件を満たす技術として確立した。この技術は、IEEE 802.3bw–2015 100BASE-T1として標準化され、OPEN Alliance SIGを通じて広く採用されている。また、Broadcomは、過去10年間で6億ポート以上の車載Ethernetソリューションを出荷しており、その採用の速さと広がりを示している。

国内でもルネサス エレクトロニクスや村田製作所がEthernet PHYやスイッチIC開発を強化しており、車内の「データ流通設計」そのものが差別化の源泉となる今、通信系半導体の重要性はこれまで以上に高まっている。

3.OTAとセキュリティで進化するストレージ

SDVは「購入後も進化する車」であるが、それを支えるのが高信頼のストレージとセキュリティチップだ。MicronやWestern DigitalはeMMCやUFSの高耐久モデルを投入し、Infineonは車載用TPM(トラステッド・プラットフォーム・モジュール)で、OTA(無線通信を使って車のソフトウェアやファームウェアをアップデートする技術)の信頼性を高めている。

国内勢ではキオクシアやルネサス エレクトロニクスがこの分野に注力しており、ハードとセキュリティの一体設計が注目を集め始めている。

4. RTOSから統合プラットフォームへ

従来、ECUごとに搭載されていたリアルタイムOS(RTOS)は、SoC集中化の流れとともにプラットフォーム統合型のRTOS+ミドルウェア構成へと進化している。BlackBerry QNXやINTEGRITYなどは、高い信頼性とセキュリティを武器に、世界中の自動車メーカーに採用されている。

また、AUTOSAR Adaptiveや車載Linuxとの連携も重要性を増しており、OS単体ではなく「アーキテクチャの一部」としての提案が求められている。日本企業にとっては、ソフトウェア開発力の強化、あるいは外部パートナーとの戦略的連携が避けられない課題である。

5.プレイヤーの再編:欧・米・中は“統合モデル”へ

欧州のBoschやContinental、中国の比亜迪(BYD)やHorizon Roboticsなどは、SoCからOS、アプリケーションまでを一気通貫で開発・提供する垂直統合モデルを志向している。

これを受け、日本勢も動き出している。これは、車載部品の“分業型バリューチェーン”を前提にしてきた日本企業にとって、大きな戦略転換を迫る構造変化だからだ。デンソーは中央制御ECUの内製を進め、ルネサスはAUTOSAR Adaptive対応のSoCを展開。日立Astemoは電動化とSDV双方に跨るアーキテクチャ開発で、「次世代Tier1」の地位確立を狙う。

日本企業にとって大きなビジネスチャンスへ

SDVの本質は、機械としての自動車ではなく、進化し続けるデジタルプラットフォームとしての車両を設計することにある。だからこそ、ハードとソフトをまたいだSoCや通信、セキュリティといった要素が一体で価値を生むことになるのだ。

この構造転換は、日本企業にとって脅威であると同時に、大きなビジネスチャンスにもなる。日本は、モジュール単位で世界トップシェアを持つ企業が多いからこそ、それらをソフトウェア上で統合し、OEMや海外SoCベンダーと共創する余地が広がっていると言える。

TMH編集部 坂土直隆